Comercio y Cambio Climático

Una crítica a la Ley de las Ventajas Comparativas

Recientemente, tuve la oportunidad de participar en un debate sobre el Acuerdo Trans Pacífico (TPP), organizado por alumnos de la Universidad del Pacífico. Inicié mi exposición refiriendo la relación entre el incremento del comercio y mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), con la idea de proveer un ejemplo sencillo de uno de los principales costos del creciente comercio internacional. Para tal fin, cité un estudio publicado de forma conjunta por la Organización Mundial de Comercio y las Naciones Unidas: Trade and Climate Change(2009). Solo me propuse recordar un tema que viene siendo discutido hace por lo menos una década. Para mi sorpresa, la relación entre comercio y cambio climático era desconocida no solo en el auditorio sino de parte del experto con el que debatía. Experto que, dicho sea de paso, fue miembro del equipo peruano que negoció el TPP.

Sospecho que esto se debe, principalmente, a que la ley de las ventajas comparativas, aquel principio del comercio que nos dice que un país produce, o debe producir, aquello en lo que es más eficiente en costos, se ha convertido en una suerte de ley natural a la cual no cuestionamos, pese a que esa eficiencia en la que se basa, puede estar relacionada no solo a mayores emisiones de GEI, un costo ciertamente elevado en un contexto de cambio climático, sino también, por ejemplo, al empleo de mano de obra en condiciones de esclavitud o semi esclavitud para reducir costos laborales.

Aterricemos la relación comercio y cambio climático y comparemos la matriz energética de Vietnam y Perú.

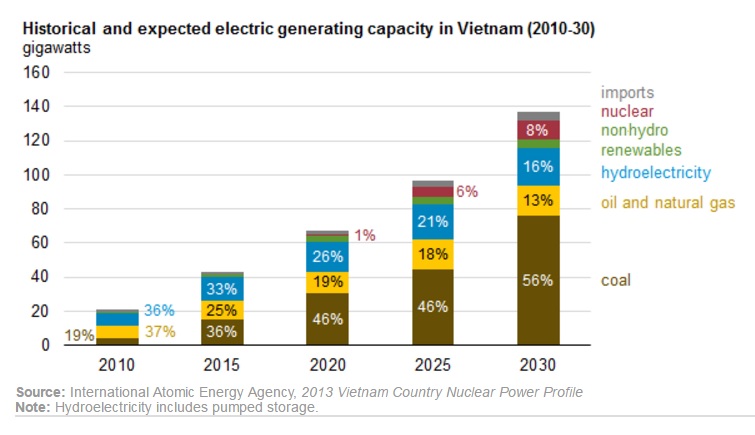

El Gráfico 1, elaborado por la EIA (Estados Unidos), muestra cómo abastece hoy Vietnam su demanda de energía eléctrica y cómo proyecta hacerlo al 2030:

Gráfico 1

Actualmente, un 61% de su energía eléctrica proviene de la quema de Carbón, Petróleo y algo de Gas Natural. Sorprendentemente, y en contra de la tendencia internacional, se estima que para el 2030 este país consuma más carbón y que esta fuente represente una porción mayor de sus fuentes de energía.

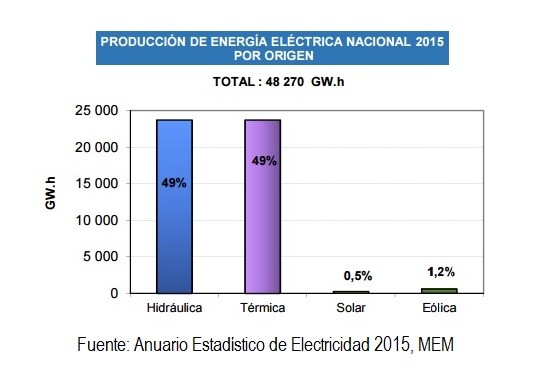

Ahora veamos el caso de Perú. Según el Gráfico 2, un 50% de la electricidad en Perú es generada por fuentes renovables (Hidroeléctricas) y la otra mitad por Centrales Térmicas que consumen gas natural, mucho menos contaminantes que la quema de carbón o petróleo.

Gráfico 2

De hecho, se estima que una Central Térmica de ciclo combinado, como las que tenemos en la costa peruana, emite entre el 45% y 50% de CO2 que las emitidas por las centrales a base de carbón.

Esto quiere decir que cuando importamos ropa de Vietnam, la producción de ese polo o camiseta fue mucho más contaminante que si hubiera sido producida en el Perú. Un costo que la ley de las ventajas comparativas no mide. Más aun, como tenemos que traer los polos desde Vietnam para venderlos en Lima u otra parte del país, debemos embarcarlos en un nave de carga marítima que consume diesel y es ahi que se genera otra nueva emisión que antes, cuando era fabricada en el Perú, no existía. Hay zonas industriales en China cuya dependencia energética del carbón es incluso mayor que en Vietnam.

De hecho esta no es la única forma como el comercio genera directa o indirectamente mayores emisiones de GEI. La liberalización de los mercados y la desaparición de barreras arancelarias ha facilitado el consumo de mayores cantidades de alimentos procesados y productos de consumo masivo diversos que contienen entre sus insumos el aceite de palma. El 85% de las plantaciones de palma se ubican en Malasia e Indonesia, en territorios donde antes había bosques tropicales, con lo cual se ha reducido la capacidad de esos ecosistemas de retener CO2.

Esto quiere decir que no debemos importar nada de Vietnam ni de China, ni nada que esté hecho con aceite de palma?

Primero, habría que aceptar que la sacrosanta ley de las ventajas comparativas nos ha metido en un tremendo problema si tomamos en cuenta el Cambio Climático. Segundo, si consideramos que el impulso a nuestras exportaciones si el Congreso peruano ratificase el TPP, sería del orden de 0.8% anual (según el Banco Mundial), y que de hecho es también el impulso a todo el bloque de 12 países que han suscrito el TPP, resulta difícil explicar si este mínimo beneficio comercial justifica suscribir un acuerdo que consolida la senda trazada por acuerdos previos en la que el incremento del comercio y la no afectación a las ganancias del inversionista son el marco sobre el cual los países deben orientar sus políticas comerciales y económicas, en lugar de poner primero el bienestar de la sociedad.

Los costos del comercio no deberían detener la integración comercial ni la suscripción de acuerdos de comercio. El punto está en negociar estos acuerdos de forma forma inteligente, es decir, buscando un balance entre el interés privado y el público. Lamentablemente, este no ha sido el objetivo de los acuerdos de comercio suscritos en al menos los últimos 20 años.