El Capítulo de Inversiones del TPP (Parte II: Post American World)

Cómo impactaría al Perú?

"It's me against you in everything that they do"

Aquí se puede acceder a la Parte I.

En los dos últimos años cerca de un millón de europeos han manifestado en marchas multitudinarias su rechazo al TTIP, un acuerdo de comercio similar al TPP que Estados Unidos impulsa con Europa. Probablemente, la mayoría de manifestantes no sabían que fueron inversionistas europeos quienes, a fines de la década del 50 del siglo pasado, concibieron las ISDS –contenidas en el TTIP y el TPP, y que algunos consideran su principal leit motiv- como un mecanismo para salvaguardar sus inversiones en países que consideraban de riesgo potencial. Las ISDS fueron rápidamente impuestas por los países europeos en sus acuerdos de inversión con sus ex colonias en África y Asia, siendo uno de los primeros el firmado en 1968 por Holanda e Indonesia, cuando este país asiático era gobernado por Suharto, uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX.

La historia de las ISDS es como la trayectoria de un búmeran. En el 2015 más de un tercio de las demandas entabladas por inversionistas, ante cortes internacionales de arbitraje, fueron contra países europeos, a quienes difícilmente se les podría considerar como potencialmente riesgosos para los inversionistas, es decir, con sistemas judiciales débiles o una institucionalidad con un alto nivel de corrupción.

Las declaraciones del presidente Obama en el sentido de que Estados Unidos busca contener la expansión comercial china, escribiendo las reglas globales de comercio mediante acuerdos como el TPP, TTIP o el TISA, es el primer indicio de que ésa no es la razón más importante. Acuerdos negociados en secreto no pueden tener objetivos tan transparentes. Podemos especular que, debilitar el poder regulador de los estados más desarrollados (menores regulaciones –> menores costos --> más ganancias) estaría entre los principales objetivos de estos acuerdos. Martti Koskenniemi, experto en derecho internacional de la Universidad de Helsinki, ha comentado sobre las ISDS: “En esencia es una transferencia de poder de las autoridades públicas a una corte de arbitraje, donde un puñado de personas podrán determinar si un país puede emitir una determinada norma y cómo dicha norma debe ser interpretada”.

En la Parte I de nuestro análisis del Capítulo de Inversiones del TPP, se sustentó la existencia de una tendencia en los fallos de las Cortes de Arbitraje que ha transformando el derecho internacional de inversiones, ampliando y distorsionando los alcances de principios ya establecidos así como creando nuevos como las famosas “legítimas expectativas” del inversionista. Pero el objetivo de incluir las ISDS, tal como ha sido observado por diversos especialistas, no es tanto llegar a un proceso de arbitraje, sino amenazar con hacerlo. La reciente filtración hecha por la prensa inglesa de un audio en el que un ejecutivo de Chevron expresa su satisfacción por la inclusión de las ISDS en el TTIP, pues le permitiría disuadir a los gobiernos de adoptar ciertas regulaciones ambientales, es de lo más elocuente.

Los Candados del TPP

Pero este proceso va de la mano con la inclusión de algunas disposiciones en los acuerdos de comercio y más específicamente en los capítulos de inversión, que buscan delimitar la capacidad reguladora de los Estados. Comparemos dos artículos contenidos en los capítulos de inversión de acuerdos de comercio firmados por Perú: el TLC con USA, actualmente vigente y el TPP, cuya ratificación está en manos del Congreso:

- TLC Perú-USA: Cap. Nª10, Art. 11

“Nada en este Capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una Parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida por lo demás compatible con este Capítulo, que considere apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental”

- TPP: Cap. Nª9, Art. 16

"Nada de lo dispuesto en este Capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida, que sea compatible con este Capítulo, que considere apropiada para asegurar que la actividad de inversión en su territorio se realice de una manera sensible al medio ambiente, salud u otros objetivos regulatorios"

No es necesario ser un experto en derecho internacional para detectar un problema en el artículo del TLC Perú-USA: este estipula que no impide la adopción de medidas en materia ambiental siempre que estén en el marco de dicho acuerdo, cuando el marco de referencia deberían ser las leyes nacionales y, en última instancia, la Constitución. Pero el TPP va más allá y estipula el mismo parámetro no solo para aspectos ambientales sino en salud y otros objetivos regulatorios.

Candados como este están dispersos en diversos capítulos del TPP pero también es importante resaltar una innovación respecto de otros acuerdos de comercio, el Capítulo de Coherencia Regulatoria. Sorprendentemente poco abordado por la prensa, este capítulo, básicamente, faculta a las personas interesadas, léase corporaciones, a comentar y sugerir sobre las regulaciones o proyectos de regulación de los países. Esto representa una peligrosa injerencia en la elaboración de normas que deberían tener como fin el bienestar público sin someter esto a los intereses de los inversionistas. En un revelador comentario para un blog de la Universidad de Yale, referido a la importancia de este capítulo, Jeff Weis celebraba:

"Consequently, the inclusion of regulatory disciplines in TPP would provide increased leverage for U.S. regulatory approaches to be adopted in bilateral, regional, and multilateral contexts (particularly since it is unlikely that the WTO will be able to create consensus around new rules in this area in the short- and medium-term)".

En nuestro país todavía hay quienes piensan que adecuarse a los estándares norteamericanos equivale a adoptar altos estándares pero, su incapacidad de detener la epidemia de obesidad en su población, por el consumo de alimentos procesados dañinos, o de frenar la fiebre del fracking, tecnología para la extracción de hidrocarburos no convencionales que genera contaminación de aguas subterráneas y actividad sísmica, debería alertarnos que Estados Unidos ya no es, si es que alguna vez lo fue, un país de altos estándares. Más importante aún, diversos especialistas consideran que Estados Unidos es una plutocracia. Angus Deaton, actual nobel de economía, si bien no se atreve a darle ese calificativo, reconoce que parte de la riqueza generada en su país no esta vinculada a actividades de algún valor para la sociedad y, sobre todo, se muestra preocupado por el enorme poder del dinero en una democracia como la norteamericana. Otros como la actual Ministra de Comercio de Canadá y ex editora del Financial Times, Chrystia Freeland, hablan de una plutocracia internacional.

Es decir, las normas y regulaciones norteamericanas que el TPP busca exportar, son las dictadas por intereses privados que en definitiva no priorizan el interés general de las poblaciones.

Como impactaría en el Perú?

Es preocupante que, al mismo tiempo que el TPP fortalece un sistema de patentes farmacéuticas altamente cuestionado, se les de mayores herramientas a estas empresas para, potencialmente, bloquear iniciativas normativas del gobierno en materia de salud. Preocupa también que ahora las instituciones financieras puedan demandar a países por supuestos incumplimientos al “mínimo estándar de trato”. Incluso cabe preguntarse si ante una nueva crisis financiera internacional que golpee el sistema financiero peruano -escenario no improbable-, el gobierno, si considera necesario rescatar algunos bancos nacionales, estaría obligado a hacer lo propio con bancos extranjeros para no ser acusado de violar el mínimo estándar de trato?

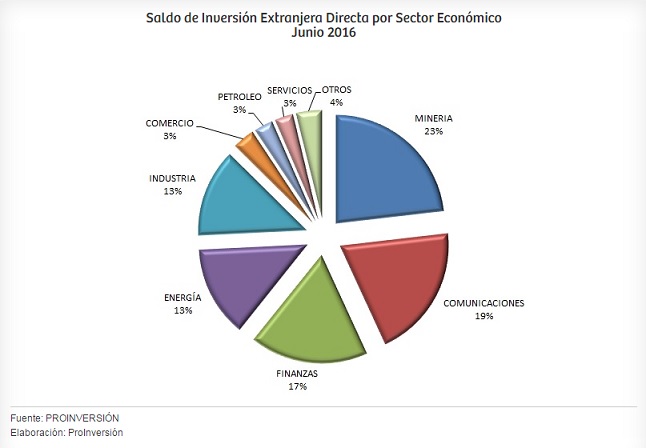

Pero es el aspecto ambiental en el que probablemente el Perú afronte una mayor amenaza a su soberanía normativa si ratifica el TPP. La siguiente imagen, elaborada por ProInversión, detalla la composición por sectores económicos de la Inversión Extranjera Directa (IED) en nuestro país:

A diferencia de los sectores energético (descontando petróleo y gas) y financiero, que en general son considerados como adecuadamente regulados, no sucede lo mismo con la minería y petróleo. Estos dos sectores, si bien representan en conjunto un 26% del total de la IED, explican el 61% de nuestras exportaciones(BCRP, Cuadro Nº13) y cerca del 20% de la recaudación tributaria total del Estado. Pero, más importante aún, la minería se asienta en el 70% de la zona que, dentro del ciclo hídrico, es conocida como zona de captación(**), la más sensible por ser la receptora de agua y sin cuyo mantenimiento las demás fases del ciclo no podrían funcionar. La contaminación del río Rímac con Arsénico así como los procesos sancionadores que la OEFA ha ejecutado contra varias mineras que operan en la cuenca de este río, el más improtante del país, evidencian los bajos estándares ambientales con los que opera este sector.

Por su lado, la actividad petrolera, que durante décadas y hasta el 2008 virtió directamente a los ríos de Loreto, más de un millón de barriles de aguas de producción al día (ver reporte de GyM, Reinyección de aguas de producción en Lotes 1AB y 8, pág. 8-9), sin contar los derrames de crudo, ha generado uno de los mayores desastres ambientales de este sector en su historia. Situación que el Estado se niega a reconocer y los medios a denunciar en toda su magnitud. Desgraciadamente las malas prácticas de las empresas petroleras, que van desde ejecutar proyectos sin los estudios requeridos y utilizando material de dudosa calidad (Camisea), destruyendo lagunas y escondiendo pasivos ambientales (Pluspetrol) o retrasando por años la modernización de sus instalaciones incumpliendo la ley (Repsol), evidencian la debilidad del Estado para mantener altos estándares ambientales, escenario que podría agravarse con los candados normativos que impondría el TPP.

En un detallado análisis del Capítulo de Inversiones del TPP, la Universidad de Columbia concluye que tan solo el Artículo 16, citado líneas arriba, pone en riesgo la facultad de los Estados de normar por el bienestar general. En el caso del Perú, el TPP ahogaría las esperanzas de retomar y potenciar lo poco que se avanzó en institucionalidad ambiental y que ha sido virtualmente desmantelado con los llamados paquetazos ambientales, especialmente con la infame Ley 30230. Jamás veríamos concluidos los procesos de Ordenamiento Territorial ni la Zonificación Económica Ecológica al representar estos, potencialmente, mayores estándares para las empresas extractivas.

Un menor acceso a medicinas genéricas y biosimilares es el tema más sensible y de impacto inmediato en la población pero el debilitamiento permanente de la capacidad de legislar en todos los sectores de la economía, incluido el sector salud, es el mayor impacto potencial del TPP.

Podríamos calificar al Capítulo de Inversiones del TPP de la misma manera como el conocido inversionista, Warren Buffet, calificó a los derivados financieros: un arma de destrucción masiva.

--

(**) “El Agua y las Industrias Extractivas en el Perú: un análisis desde la Gestión Integrada de Recursos Hídricos”, Ruth Preciado, en “Agua e industrias extractivas, Cambios y continuidades en los Andes”, IEP, 2011